| 2020-11-19 7:14:09 | 一笑三语:写形、写心、写神——聊画的重神轻形 |

|

|

|

|

最近常看一点书论画论,了解了国画的初始阶段,是以注重写“形”的,古代画论《尔雅》云:“画,形也。”谢赫的六法论有“应物象形”一说,宗炳《画山水序》也有“以形写形”之说。但受老庄哲学影响的中国画,其“写意”特征自然是以写“神”为质,写“形”为用。如表现物象的“形”,没有“神”,不管如何“惟妙惟肖”也很难生气郁勃。庄子认为“道”是先天而生的本原,在他看来,“神”是与天地并生,产生于“道”的,而“形”则生于精神。他提出“精神生于道,形本生于精,而万物以形相生”。他强调要重视“神”,《庄子·刻意》中说:“精神四达并流,无所不极,上际于天,下蟠于物,化育万物,不可为象”。宋陈郁《藏一话腴》对重神论讲得更为切要:“盖写形不难,写心惟难。……盖写其形,必传其神,传其神,必写其心”。“君子小人,貌同心异,贵贱忠恶,奚自而别?形虽似何益?故曰写心为难。”可见写“神”重于写“形”。强调精神的重要。元倪瓒在《清秘阁遗稿》中说:“仆之所谓画者,不过逸笔草草,至求形似,聊以自误耳”。“不求形似”说明画家能够不滞于“物”,遗物之“形”,取物之“神”。到了明代,徐渭则提出:“不求形似求生韵,根拔皆吾五指栽。”其中“意”、“情”、“韵”都是“神”的衍发,都比“形”重要。清石涛强调“画必似之山必怪”,郑板桥提出了“画到神情飘没处,更无真相有真魂”。总的来说,国画“写意”的主要特征之一是“重神轻形”,创造出“不似之似”,并由“神”衍生出“意”,从写“神”到写“意”。

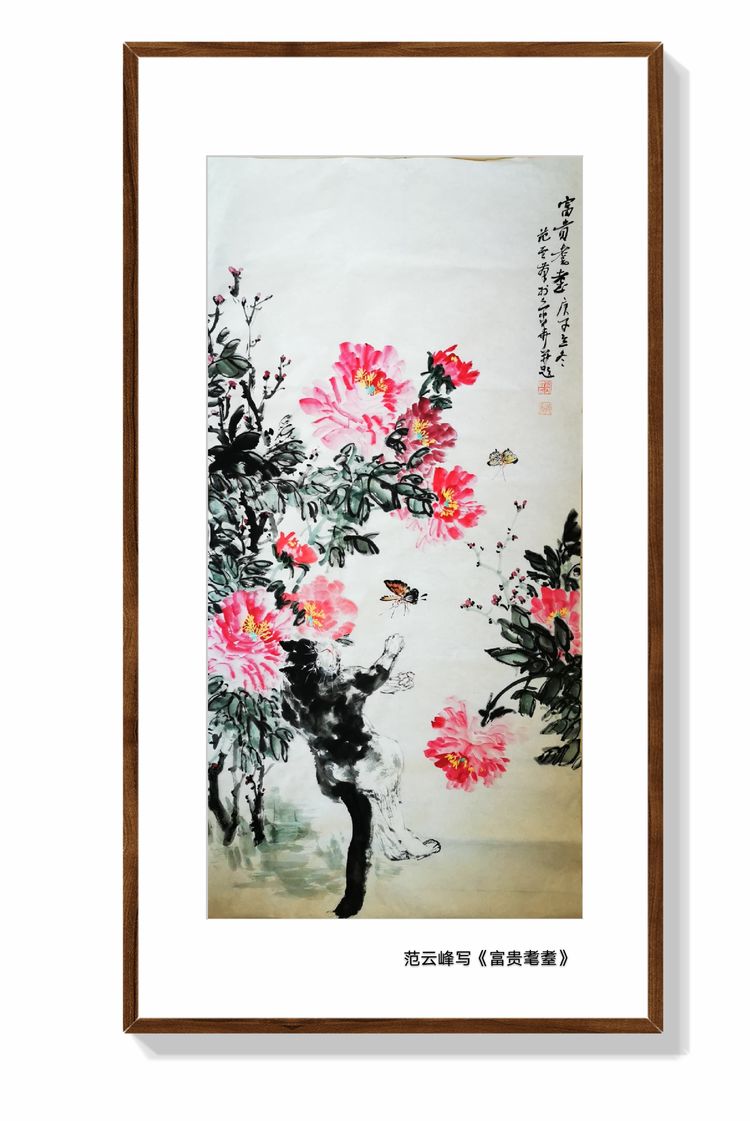

范云峰庚子十月初五北京早安!

|

|

|

|